|

|

|

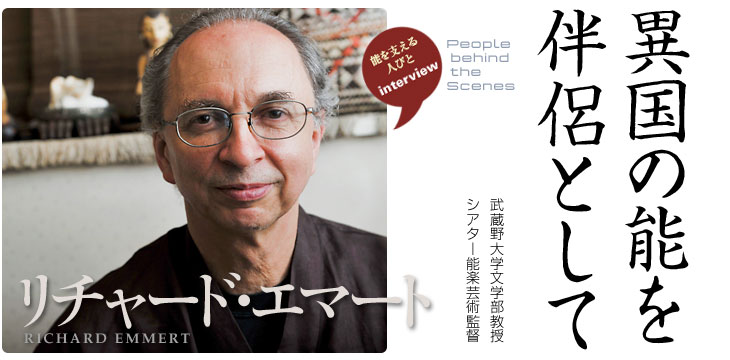

| > Top > 支える人びと > リチャード・エマート |

|

|

|

| 撮影:大井成義 |

国立能楽堂などへ行くと、演能のたびに観客のなかに外国の方々の姿を見受ける。日本の伝統文化「能」を観てみようという外国の人は結構いるのだと思う。けれど、能に触れ、その魅力に憑かれて能を研究したり、謡や舞などを習ったりする外国の人は、ごく稀である。彼らのなかでも能のあらゆる実技を何十年も学び、いつしか教える側に立つ人は、ほんの一握りに満たない。

アメリカ・オハイオ州生まれのリチャード・エマートさんは、そんな一握りの一人。約40年前に日本で能を習いはじめ、2年ほどでアメリカへ帰るつもりが、すっかり日本に居つき、仕舞、謡、囃子のあらゆる側面で能の研鑽を積んできた。

現在、東京の武蔵野大学文学部でアジア演劇、邦楽をテーマに教鞭を取りながら、「Noh Training Project」などさまざまな能の実技のワークショップに携わり、多くの外国人に能を教えている。また「シアター能楽」という演劇集団を率いて芸術監督を務め、外国人による能の上演、英語能の制作・上演にも取り組んでいる。

日々を能とともに生きるエマートさんは、能にまっすぐに向き合い、深奥の世界に分け入ろうと、たゆまぬ努力を続けている。能への入り口から、ここに至るまでの純粋な思いと志を、存分に語っていただいた。

思わず笑ってしまった初めての能体験

──(編集部)そもそもエマートさんが能を学びはじめたきっかけは、何でしょうか?

リチャード・エマートさん(以下、エマート) 能との出会いは、大学時代にさかのぼります。私はアメリカのオハイオ州生まれなんですが、大学はお隣のインディアナ州のアーラム大学(Earlham College)に通い、日本史や演劇、音楽を勉強していました。そこで能のゼミを取ったんです。

──能のゼミがあったんですか?それはまた珍しい。

エマート アーラム大学は小さいながらも、昔から早稲田大学と提携していて、日本文化の講座がありました。演劇や音楽の先生たちも日本で学び、能に触れたりしていました。私は3年次に早稲田に留学する予定でしたが、親しい友人から「日本に行くなら能を勉強すべきだよ」と薦められ、2年生のとき、その友人と一緒にゼミを取りました。

最初の授業で、音楽の先生が能のレコードをかけてくれたんです。ところがお囃子が始まったとたん、私らふたり、もう笑いがこみあげて……「こんな変わった音楽は聴いたこともない」と。周囲のまじめな3、4年生を横目に、ただ笑いをこらえるのに必死でした。おかしくてしょうがないというのが最初の印象だったんです。

英語能「聖フランシス」のシテを勤めたものの……

|

撮影:大井成義 |

エマート でもとにかく能を勉強して、ゼミでは演劇のアーサー・リトル先生が創作し、音楽のレナード・ホルヴィック先生が曲をつけた英語能「聖フランシス」をやることになったんです。そこで私は、なぜかシテに選ばれたんですよ。

──それはまた、すごいですね。

公演は成功を収め、フォード財団の支援も受けて記録映画にもなったんです。だからといって、すぐに能をやるぞ、と意気込んだわけではありません。

その後、1970年に来日して、早稲田大学に学びました。そのときに東京藝大から教えにきておられた民族音楽の第一人者、小泉文夫先生との出会いがあり、先生のご紹介で尺八を習ったりしていました。もっと日本で、伝統音楽や楽器の勉強がしたいと思い、いったんアメリカに帰国して大学を卒業後、日本語を勉強し直してから1973年6月に2度目の来日を果たしました。2年ほどで帰ろうと思っていましたが、そのままずっと日本にいるんです。

東京藝大に入り、能の実技の世界に入る

──再来日後は何をやっていたのですか?

エマート ある出会いをきっかけに、73年11月から能の稽古を始めました。その年の10月、野村万作さんについて和泉流の狂言を稽古していたダン・ケニーさんが、東京で、私たちの演じた「聖フランシス」記録映画の上映会を催したんです。私も見に行き、ケニーさんと話すことができました。そのとき彼から、東京で「聖フランシス」をやりたいからと協力を求められ、私が音楽監督を務めることになりました。やる以上は能をきちんと習いたいと申し入れ、喜多流の松井彬さんをご紹介いただいたんです。

そして小泉先生のサポートもあって、74年4月から東京藝大音楽学部楽理科に入ることができました。1年目は研究生で2年目からは大学院修士課程に入りました。

──そこから能へ一直線ですか?

エマート 1年目は能ばかりをやったわけではありません。民族音楽やその他の日本の伝統音楽の授業など幅広く取り、そのなかのひとつとして横道萬里夫先生の能の講義を聴講しました。謡や仕舞を習うようになっていましたから、興味深く、面白く、ためになりました。その後も、毎年横道先生の授業は受けました。

2年目からは、やはり能の囃子も習おうと一念発起して、一噌幸政さんに一噌流の笛を、住駒昭弘さんに幸流の鼓を習い始めました。77年からは高安流の大鼓を柿原崇志さんに、金春流の太鼓を三島元太郎さんに習うようになりました。

──お囃子もすべて習うようになったんですね。

エマート 当時は尺八もまだ習っていましたから、稽古、稽古、稽古の毎日でした。合間に授業を受けるという状態で(笑)。東京藝大でも実技の講座はありましたが、個人レッスンの方が長期間できるよ、という先輩のアドバイスを受けて、先生についてやるほうを選びました。

能を身になじませ、どんどんと深みへ

──そこまで能の稽古に駆り立てられたのは、なぜですか?

エマート 日本語も上達して、稽古をするうちにすごく面白くなっていきました。先生方も非常に熱意をもって教えてくださいましたし。私はもともと音楽ではクラシックギターもやって、演劇にも興味がありました。子どもの頃はスポーツに親しみ、からだを動かすほうも好きでした。余談ですが、大学で「聖フランシス」のシテをやったときには、モダンダンス界で有名なエレノール・キング(Eleanor King)に振り付けしてもらったんです。彼女は50年代に来日して日舞を習い、能も観ていました。その彼女から、モダンダンスをやる気はないか?と誘いの言葉もかけてもらったんですよ。

能を文学作品の方面から好きになって、その世界に入る人もいますが、私は完全に実技から。どう動くか、どう演奏するかに興味をもって入りました。そこから徐々にストーリーも頭に入ってくるようになりました。はじめ、能を日本語として理解しようとしなかったのはよかったと思います。そのおかげで、能で展開されるシーンを素直に楽しめたのですから。

研究テーマも能を選び、日本の大学で教えることに……

|

作務衣が好きとおっしゃるリチャード・エマートさん。ご自宅には、精通されているアジアの芸能に関する工芸品も。 撮影:大井成義 |

──大学院ではどういう研究に取り組んだのですか?

エマート 能の音楽を究めたいと思い、中ノ舞の音楽的要素を中心テーマに据えて修士論文を構成しました。博士課程では流儀の違いについての研究もやり、その後、83年に武蔵野大学に助手として入り、専任講師、助教授等を経て教授になりました。

能を長く続けてきて思う魅力

──長い間能を見、稽古してきて、今思う能の魅力は何でしょう?

エマート 私は実技から能に入りましたが、そこで一番感じる魅力は能の"エネルギー"ですね。人の演技を観ても、自分でやっても、ものすごい力を感じます。静かな曲で、しとやかな女性をたおやかに演じても、底にぐっと力が入っている。いつもすごい力を保ち、抑制する。謡、舞、囃子、すべてがそうです。能を演じ切るためには、途方もなく大変な"エネルギー"が要求されますね。それも発散するのではなく、ぐっと抑えて出すんです。

もうひとつ、ここ数年思うのは、能には旅があるということ。

──それはどういうことでしょう。

エマート ワキが道行で旅をして、物語の場所へ辿り着く。その場所が、昔からだんだん今へ、そして未来へと、それぞれの時を迎えていく姿を思うと、いろいろな思いがしみじみと立ち上がってくる。

──場所が語りかけてくるような気持ちになるんでしょうか。

いろいろな場所で、それが起こる。たとえば、私たちが今ここにいる場所も能にできるような物語があるかも知れません。50年前、100年前はどうだったか、50年後、100年後はどうなっているのか。能は、その場所にいることの意味を考えさせるんです。

また、昔いた人と対話できるのも面白い。亡霊が信用して語りかけてくる、という視点がある。そこからいろんな展開力のある作品ができるのも能の魅力です。

能はやるほどに面白い

──お好きな能にはどういうものがありますか。

エマート 私は能を7回舞いました。「熊坂」「黒塚」「藤戸」「紅葉狩」「邯鄲」「清経」「隅田川」の7曲です。そのどれも好きですね。また実際に舞っていないけれども「敦盛」は好きな曲です。ワキとシテが特別に深い関係をもっていて、ストーリーに非常に深みが加えられていると感じます。あと、「高砂」のような颯爽とした能も大好きです。まあ、どの能もやれば面白いんですけどね(笑)。

現代語の新作能も、あっていい

|

2007年12月、喜多能楽堂で「隅田川」のシテを勤めるリチャード・エマート氏。 写真:喜多流写真部あびこ写真店 |

エマート 新作能もいろいろ演じられますが、私はもっともっといろいろな新作能、特に現代の詩的な言葉を使った能は作られていいと思っています。私は古典が好きだし、尊重すべきだと考えていますが、現代語能は能の可能性を拓くステップに成り得ます。

──現代語は能になじむでしょうか?能の音楽に乗って違和感なく受け入れられるでしょうか?

エマート 私は、現代語もちゃんと能の音楽に乗ると思いますよ。

──できるとは思いますが、難しいだろうとも思います。

エマート 能の世界では難しく考えるかもしれませんね。

──それもありますし、能が今まで培ってきたものの仕上がりがいいだけに、そのレベルに近づけようとすると、ハードルが高いんじゃないでしょうか?

エマート それはそうかもしれません。でも、私はそういうチャレンジがあっていいと思う。

──最初は奇異に感じても、だんだん洗練されていいものができる可能性はありますね。

エマート 能の表現の特徴は様式的なところ。現代的な要素を、様式的に表現してみると、面白いものができると思うんですよ。時間はかかるでしょうが、期待したいところです。

海外の人に能を伝えて

──Noh Training Project、シアター能楽ほか国内外でさまざまな機会をとらえて、海外の人たちに能を教えていますね。海外の人に教える難しさとは何ですか。

エマート 短期間のワークショップだとどのくらいのレベルをめざすのかという難しさがあります。1回だけで終わるのか、長く習いにきてくれるのか。与えられた期間でどう教えるのかいろいろ悩みます。数カ月教えたからといって、皆が皆、能をうまく消化できるとも限りませんし。また日本語で謡を教える場合も難しいですね。だから英語能を取り入れています。

──どういう意識で教えているんですか。

エマート ある程度種を蒔くつもりでやっていますが、未知数ですね。今は結果うんぬんよりも、自分がやっていて楽しい、教える喜びがあるのがいいですね(笑)。

英語能からNoh Training Project、シアター能楽へ

|

2006年、カナダで初演された英語能「The Gull(カモメ)」の解説本(右)と、2009年、喜多流大島能楽堂の能楽師とシアター能楽との合同ヨーロッパツアー「KIYOTSUNE & PAGODA」のパンフレット(左)。「The Gull(カモメ)」は、カナダの女流詩人 ダフネ・マーラット氏の原作・脚本にリチャード・エマート氏が作曲。カナダで作られた初の英語能となった。2009年のツアーは、3カ国4都市(ロンドン、ダブリン、オックスフォード、パリ)で公演を行った。英語能「PAGODA」は初演。

撮影:大井成義 |

|

2009年8月、Noh Training Project 15周年記念には、「船弁慶」の公演が行われた。写真は記念ビデオ。 撮影:大井成義 |

──Noh Training Project、シアター能楽の取り組みを教えてください。

エマート 80年代に英語能をいくつかやるようになりました。「鷹の井」「イライザ」「漂炎」をやり、「聖フランシス」も再演しました。そこに起用する外国人は能を専門にやっている人ではなく、問題がありました。また日本人で謡のできる人にお願いしても、今度は英語を教えなければならない。何か納得できなくて、いろいろな人に教えなければいけない、と思うようになったんです。

そこで91年から、日本で外国人向けに日本語の能、仕舞、謡を教えるNoh Training Projectをやりだしたんです。95年からはアメリカでも、ペンシルベニア州のブルームズバーグを主な拠点に、夏季3週間にわたって開催するようになりました。松井先生や同じ喜多流の大島衣恵さんらにも協力していただきながら、だんだん規模が大きくなっていきました。

──コツコツやってこられたんですね。

エマート 5年経って2000年には、これをやりはじめた意義をもう一度考えるようになりました。宝生流で内弟子を経験したデビッド・クランドルさんほか、集まってくれた外国人、外国在住の日本人の十数名で演能グループ「シアター能楽」を構成し、02年から公演を始めました。

──古典、英語能といろいろされたと伺っています。

エマート 04年にはNoh Training Projectの10周年で「黒塚」をやり、06年には、グループのメンバーが創作した「不毛の松」を、09年は15周年記念として、薪能の「船弁慶」をやりました。また同年冬には、大島能楽堂の方々と合同で、文化庁のサポートを得て英語能「パゴダ」と「清経」の欧州公演を行いました。

──シアター能楽のメンバーはどういう意識で臨んでいるのですか。

エマート 一生懸命、"エネルギー"を使おうと努力しています。たとえば腰を落ち着けずに違うアジアの芸能をあれもこれもやるというのではなく、能に集中してしっかりやってほしいと願っています。

──能を深く学んでめざすところは?

エマート 能に近づいていく、つまりプロの能楽師たちの世界に近づいていくことをめざしています。能から、別な何かをやっていきたいわけじゃないんです。無理は承知でプロと同じような意識を持って、まじめに取り組んでいます。

言い得て妙の“Less is More”

──能を知らない外国人に、能のよさをアピールするとするなら、どういうことを伝えますか?

エマート 全部伝えられないもどかしさはありますが、たとえば音楽的に掛け声の話などが面白いと思います。掛け声や漲る気、"エネルギー"とは何か。また体の下にぐっと力が入っていくことなども紹介し、バレエとはこういう風に違うよと、違いを感じさせる例をもってきて説明するとわかりやすいでしょう。

もうひとつは、いらないものをカットするところですね。

──無駄をそぎ落とすという……

エマート 英語で日本文化を伝えるときによく言われるのが、“Less is More”。適当な翻訳が思い当たりませんが、なるほどな、と思います。深みのあるよい表現です。能もそういうところがあります。

──最近の日本人の能への接し方を見て思うことはありますか?

エマート ある意味、何も知らない外国人と同じような人が増えて、かえって能を素直に観たり、聴いたりすることが多くなったようにも思います。ひところは、一般的な日本人のなかにも、日本の伝統文化への拒絶感を感じました。

日本ではお弟子になる以外に能を学ぶ環境があまりないのが、残念です。教育の場で音楽や芸術、伝統芸能などを学ぶ機会が、もっとあるといいのにと思うこともありますね。

エマートさんは「能に打ち込んで、結婚もしませんでした。家族がいたら能はできなかったかもしれません。」と微笑んだ。エマートさんにとって、能こそが、人生にかけがえのない伴侶になったのだろう。

(インタビュー:2010年6月14日)

リチャード・エマート(Richard Emmert) プロフィール

英語能の劇団「シアター能楽」芸術監督。武蔵野大学文学部教授。能の喜多流仕舞教士。1949年、米国オハイオ州生まれ。68年、アーラム大学入学。70年、初来日、早稲田大学国際部に留学。伝統邦楽と芸能に興味をもつ。72年 アーラム大学卒業後、73年に再来日。同年より能の実技を始め、その後、東京藝術大学で日本やアジア伝統芸能を研究し、修士号取得。博士課程修了。英語能の作曲、演出を数多く手がけ、90年、CD「英語能」を出す。国内外で能のワークショップ、レクチャー、公演などを行い、意欲的に活動中。東京と米国ブルームズバーグ(Bloomsburg)で行うNoh Training Projectの支配人・指導も務める。

|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|

Copyright©

2025

CaliberCast, Ltd All right reserved.