|

|

|

| > Top > 支える人びと > 瀬戸内寂聴 |

|

|

|

| 撮影:大井成義 |

「今日でもう終わりじゃないかしら」散り積もった紅葉を見ながら、そうおっしゃった。「焚いてお芋でもふかしますか」といたずらっぽく微笑まれる。晩秋の寂庵に、切れ切れの雲間から、柔らかい陽が射し込んできた。

瀬戸内寂聴さんは、お能にもゆかりを持っていらっしゃる。源氏物語千年紀の2008年に、寂聴さんが書き、再演を重ねている新作能「夢浮橋」を観た。身を焦がす恋愛と生々しい煩悩の昇華される物語を純粋に楽しんだ。そして、世阿弥の晩年を描いた小説、「秘花」を読んだ。深井の底より、あの世から語りかける声が幾重にも連なって、色濃い襲(かさね)の着物に織り込まれている。そんな重層的な物語の深みと重みを感じた。

お会いできたら、いいな。憧れの思いが募る。私たちの小さな願いを、かの人は聞き逃さずにいてくださった。常ならぬ旅の気分に包まれて京の都に上り、冬の門に立つ嵯峨野の寂庵を訪れた。そこは21世紀の今も、平安の昔も同居する不思議なところ。みずみずしい花の笑顔いっぱいの寂聴さんは、「さ、中へどうぞ」の声とともに、くるりと背を向け、ひょいと飛石をスキップされた。娘さんのように……。

能はいつでもおもしろい

──(編集部)能と関わりを持つようになったのはいつごろのことでしょうか。

|

撮影:大井成義 |

瀬戸内寂聴さん(以下、寂聴) お能は、女子大の頃に少し手ほどきを受けたんですよ。私の出た東京女子大は、わりと能の好きな学校で、喜多流の先生がみえていまして、謡や仕舞を習っている人が結構多かったんです。私はほんの少しかじったくらいですが、本格的に舞台に立って舞う人もいました。その頃から親しんでいました。

それに能は何といっても古典ですからね。謡曲そのものも、わりあいに古典文学を素材にしているでしょ。私も古典文学を勉強して、やはり惹かれるところがありました。後年には新作能を書いて、少しは能がどのようなものかわかっていますから、今はどんな能を観ても前よりおもしろく、感動しますよ。好きな能、といって決められるわけではなく、何を観ても感心します。

所作や舞、謡、すべてが美しい

──能の魅力はどういうところにありますか?

寂聴 能役者は訓練、鍛錬がものすごい。もう稽古、稽古、稽古ですからね。世阿弥も書いていますが、本当に稽古を積み重ねてきた人たちが舞台に立つわけです。私たちが、こう手を伸ばす動きとはわけが違いますね。手を伸ばしたり、曲げたりする、その動きがもう美しい所作になっています。見ただけで美しい。それに、能装束も素晴らしいでしょ。役者さんのもとの外見がどうあれ、実際に、たとえば小面をかけて唐織を羽織ると綺麗な女の人に見えるじゃないですか。訓練による所作、舞の美しさ、声の張りがそう見せるのでしょう。現実の世界から連れ出されて、能の描く夢幻の世界に魂を遊ばせてくれる。その魅力が深く美しい。

言葉がわかるようになれば、おもしろさは格別

寂聴 初めて観たとして、何を言っているのか謡のことばがちっともわからなくても、舞台そのものが美しいし、簡素だから際立って訴えかけてくるものがありますね。そのうちに何を語っているのか、言葉がわかるようになってきたらね、そのおもしろさは格別だと思います。

それから同じ能でもね、流儀や演者によって演出の違いがあります。同じ人が演じても、また違ってくるし。でもどんな解釈の違いがあって、どう演じても、そこには完成した美しさが現れる。だんだんそれが深く解釈されていって、一回ごとに違う。だから何度でも見られるんです。また、能の場合はシテにしても誰にしてもあまりしゃべらないでしょ。しゃべったとしても凝縮したことしか言わない。

そしてあの面の中から聞こえてくる声といったら、もう男だか女だかわからない。不思議な声になりますからね。いくらリアリスティックな場面を演じていても、そこには幽玄が現れるんですね。何ともいえないほどの不思議さ。それも魅力じゃないでしょうか。

新作能を書いて

|

寂聴さんお気に入りの小物が置かれた寂庵の一室でインタビューは行われた。 撮影:大井成義 |

──私たちも観させていただいたのですが、新作能で「夢浮橋(ゆめのうきはし)」を書かれていますね。

寂聴 この能は、梅若六郎(現・梅若玄祥)さんの引き合いがあって書きました。あの方は新しいものに興味がおありなんですよ。源氏ものをやりたいと思われて、私が源氏物語を書いたからと、起用してくださったんです。怖いもの知らずで、おだてられて「はいはい」と書いていきました。「夢浮橋」のほかにも「虵(くちなわ)」といった新作能も薦められて書いています。

それはおもしろかったですよ。お能は短くなければいけないとは知っていました。梅原猛さんが歌舞伎をはじめて書いたとき、とても長くなったそうです。それを、依頼した市川猿之助さんが削っていったら、東京都の電話帳くらいあった原稿が、週刊誌くらいまで縮まったそうですよ(笑)。それを聞いていましたから、歌舞伎よりしゃべらない能だからと、はじめから短く書いたんです。それを、六郎さんが「拝見します」とご覧になった。すると「少し削らせてください」とおっしゃいました。「どうぞ、どうぞ」と申し上げたら、ぱっぱ、ぱっぱと削っていかれて……週刊誌の半分くらいだったものが、往復はがきに収まる長さになってしまったの(笑)。六郎さんもニヤリと笑っていましたね。

横尾忠則さんが描いたポスターも評判に

寂聴 でもそうやって削ったところが舞台にかかると生きてくるんですね。私の書いていたことを、言葉で説明するんじゃなく、きちんと演じてくださるんですよ。短い詞章なのに、演じられると非常に膨らんで、謡の節、囃子が入るとまた素晴らしく豊かになる。自分が書いたものとは思えない世界が出現するんですね。すごいなあ、と見上げました。

ポスターは横尾忠則さんにお願いしたんです。思い切ったポスターをお描きになるから能にはどうかな、と思っていたんですが、ご本人が「やるやる」と乗り気になって。六郎さんもできたものを見てこれはいい、とおっしゃいましたね。このポスターもとても評判がよかった。すると今度は横尾さんが能の世界に夢中になって、「瀬戸内さんが能をやるなら、僕は狂言をやる」と言い出して梅原猛さんが大蔵流茂山家に書いた狂言の舞台装置、小道具、衣装まで、全部横尾さんがなさった。またそれも大当たりで横尾さんもどっぷりとはまってしまいました(笑)。

オペラと能と歌舞伎と

──能はどんどん削ぎ落としていくものですが、「夢浮橋」もそうですね。

寂聴 私は、かつて頼まれて「愛怨」というオペラも書きました。オペラも役者が歌って踊るというのはお能と同じなんですけど、お能は凝縮して、凝縮して、とことん凝縮していく。ところがオペラは非常に饒舌に語らせて、歌詞も物語も複雑にしたほうがおもしろいんですね。両方やってみて、その違いがよくわかりました。歌う(謡う)、踊る(舞う)というかたちで見せるのは同じなのに、その違いが大きく際立つところがおもしろいなと思いました。

また歌舞伎も書きましたが、たいてい長いセリフがあって、語ってわからせようとします。でも能は喋らないでわからせようとする。そういう違いがありますね。泣く姿でも歌舞伎は声を上げてよよと泣くじゃないですか。それはそれでわかりやすいけれども、お能は手を顔の前に持ってくる(シオリ)だけ。それのみで泣いているとわかるのだから、すごいですね。

新作も古典も時代に合うように

──「夢浮橋」は、国立能楽堂の委嘱を受けた作品で、初演が2000年(平成12年)だそうですね。その後十数回も上演されていると聞きます。新作能はなかなか再演にかかることが少ないのに、異例ですね。

寂聴 今の人にわかりやすいんじゃないかと思います。だから何度もやっていただけるんじゃないかしら。普通、新作能は一回やると何年もやってもらえないらしいですね。私の書かせていただいた能はどれも、一年のうちに2回演じていただいて。「夢浮橋」はもう何回やったかしら。いろいろな場所で演じていただきましたよ。

能は古典だから「新作能なんていらない」という考え方もあります。でも、時代がどんどん進んでいきますと新しい能が出てきてもいいと思うんですよね。また、古い能でも演出によって変えていけるところがあると思います。

小説『秘花(ひか)』をめぐって

|

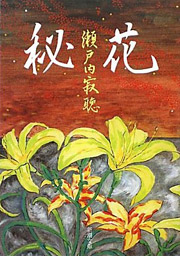

『秘花』新潮文庫 能の大成者・世阿弥の波瀾の生涯を描いた話題作 |

──「寂聴さんは、主に世阿弥の晩年を取り上げた『秘花』という小説を書いておられます。登場人物の重層的な存在感に魅力を感じました。どういう思いで書かれたのでしょう。

寂聴 能に関係しましたからね。世阿弥をもっと知ろうと思って調べるうちにだんだんおもしろくなって。72歳で佐渡に流されたでしょ、本当に都へ帰ったかどうかわからないんですよ。お墓は京都にあるんですけどね。私も参ったんですが、その中に入っている感じがしないのね。ずっと後で作られていますし、世阿弥の墓と感じない。それで果たして帰ってきたかというと文献には何も記録されていない。おそらく帰ってきただろうと皆思っているんですけど、私は帰らなかったんじゃないかと見ています。もし私が世阿弥だったら帰らなかったんじゃないかな、と思うんですよ。

──佐渡に眠るという場所もないですよね。

寂聴 お墓はないんですけど、世阿弥のいたところは佐渡にあります。そのほか関係のあるところは全部行きました。佐渡にはいろんな人が流されて、おもしろいところですよ。

佐渡はね、行ってみてわかったんですが、非常に食べ物が豊富なんです。山海の珍味があります。海に囲まれて、暖流も寒流も流れている。だから魚もいろんなものがあるでしょ。島の中は山になっていて、山のものも採れる。いいお米もできる。そして水がいいんですね。するとお酒がおいしいでしょう。本当においしいんですよ、今もずっと。食べ物が豊富なところの人は心が広い。誰でも受け入れるんです、陽気でね。佐渡もそう。食べ物がたくさんあるから心がとっても豊かなんですよ、そしてやさしい。すべてを受け入れて、流人も受け入れるんです。だから流された人たちも皆ひどい目にはあってない。それは、佐渡に行って土地の人と仲良くなってわかったんですよ。

85歳では、まったく老いを感じていなかった

|

晩秋、寂庵の庭にて。 撮影:大井成義 |

寂聴 世阿弥も尊敬されていましたからね、あまり困ってなかったんじゃない。唯一残った資料でわかるのが、娘婿の金春禅竹が必ずお金を送っていたこと。そのお金もちょっとやそっとじゃない。莫大なお金です。そのことに感謝する世阿弥の直筆の手紙もあります。それを見ますと、おかげで体面が保てたと書いてある。食べ物に困らなかったというレベルじゃない。体面を保てるほど豊かな生活を送っていたことが窺われます。

そこに82歳までいたんですかね。それは、年を取りますよ。今の70、80とは違います。私が『秘花』を書いたのは、84、85歳でした。その頃の私は、まだまったく老いを感じていなかった。86歳が大変で、源氏物語千年紀に忙しく駆り出されて(笑)。それが終わって87歳になった今、ああ年取ったな、そう思っているんですよ。それまで老いというのは本当に感じていなかった。けれども、耳はもう遠くなっていたし、眼も白内障の手術をしました。それも今は簡単に治りますけど、老いた証拠でしょ。だからこういうふうに老いは来るのかな、と思ったけれど、ちっとも暗くなかったですよ、私は。まだいける、老いてもまだ仕事ができると思っていた。

世阿弥も、82歳まで生きたということは、非常に体が丈夫だったんでしょう。だから最期まで何がしかの活動をしていたんじゃないかなと思ったんです。ただ目が見えなくなっていたら困ったでしょうね。それに耳が遠くなったら補聴器もないでしょ。私と違って、すべてが音楽的な人じゃないですか。そのあたりが不便だったのかなと思いますよね。

──『秘花』で描かれる、鶯が来ているのによく見えず、鳴く声も聞こえないで、「鳴いていたのか」と、ぽつんと言うところが印象的でしたね。

寂聴 今こうして私たちに見えているものが見えないわけですからね。書いていたら、だんだんと、そういうことが出てきてとてもおもしろかったんです。

花と幽玄を見守りながら

寂聴 世阿弥は将軍に色を売って世に出たわけです。そういうことは、長くは続かないですね。彼らは浮気だし。もっと若いのが出るとそっちにすぐ移るでしょ。非常に不安定ですよね。世阿弥は小男だったというから、かわいがられるほうでしょうね。美少年だったでしょうが、私たちが思うかわいいとか綺麗とかいうのとは違うような気がします。私は、お父さんの観阿弥がとてもいい男だったように思います。堂々としていてね。考え方もしっかりしている。

──男性的ですよね。

寂聴 観阿弥は、男っぽくて色っぽい。観阿弥が世阿弥を演出して、作り上げていったんですよね。わりと早く亡くなりましたが。

──観阿弥は、自分の一座が絶頂に向かうのと同じく歩んだ幸せな人生で、世阿弥は苦労の連続だったのかも知れません。

寂聴 だけどここまで能が残っているし、理論づけています。やっぱりたいした人ですね。

──『秘花』の中で、花と幽玄をスパッとお書きですね。

寂聴 小説の最後のほうは、寝ずに書いていましたからね。ぱっとひらめいて出てきたんですよ。世阿弥の花を一言でいえば「色気」になる。だってそうでしょう? 舞台で、あの役者は花があるというときは、色気があるということですもの。そうですよ、花は色気ですよ。でも、やっぱりびっくりするかしら、人は。

能は残ると思います

|

撮影:大井成義 |

──能楽関係者にお話を聞くとかなり将来に危機感をもっていらっしゃいます。寂聴さんは能の将来をどう思われますか。

寂聴 私は、能は残ると思いますね。歌舞伎も文楽も残るでしょう。強いと思いますよ、日本のそういう伝統芸能は。ただ祇園みたいなところはだんだんなくなっていくでしょうね。個人でやる踊りなんかは廃れるかもしれません。でも歌舞伎や能は残ると思います。あと外国の方が好きになるんじゃないかしら。私たちがオペラに夢中になるように。ヨーロッパの人はオペラに飽きているでしょう(笑)。だから団十郎なんかが行くとびっくりするじゃないですか。

──能の好きな外国人のグループもありますね。お話を聞くと「自分たちから見ると驚きの演劇だ」と言っています。

寂聴 外国人で能を観て、感動する人は、リピーターになってまた来ますよ。日本人よりも感動が強いんじゃないでしょうか。鍛錬に鍛錬を重ねた美しさがあるし、言葉だって短いでしょ、能は。訳しても短くてすむ。その短いのを読んで、見てればいいんだから。長いセリフの演劇を訳されても嫌になるけど、能は何か勝手にわかるんじゃないですか。

──その人は「羽衣」を観たけれども、セリフがわからなくてもおもしろかったと言っていました。

寂聴 羽衣はいいですよ、あれは傑作だと思いますよ。「いや疑いは人間にあり。天には偽りなきものを」ということばはいいですね。

──そういうセリフじゃないですが、能には仏教の考えや言葉が入ってきています。

寂聴 重なっていますね。お経の言葉、仏教が入っている。なんといっても幽霊が出てきますよね。死んでも生きるということを信じている。だからすごいんじゃないですか。

時を忘れてお話を伺った。最後まで私たちに丁寧にお付き合いくださり、あまつさえ、望外のおもてなしまでいただいた。寂聴さんの生き生きとしたお姿に、思わず「健康の秘訣は何でしょう」と言葉が出る。音楽につれて、人形がそれぞれのパートを演奏するジャズバンドのおもちゃを動かしながら、「こんな遊びをやっているから、元気なのよ」と返してこられた。小説は『秘花』でやめようと思っていたが、書きたいものは次々と出てきて、次なる作品ももう用意されているそうだ。能も依頼さえあれば、と意欲を示される。また作品に会うのが楽しみである。

寂聴さんとお話をしていると、中年の自分のほうが硬直した考えではないかと気づかされる。そして寂聴さんの中には、しばしば柔らかく溌剌とした娘のイメージが見えた。世阿弥は年齢を重ねるごとに宿すべき花を説いたが、きっと寂聴さんは、時を越えてどんなところにも咲く花をいっぱい携えていらっしゃるに違いない。“ぱーぷる”になってケータイ小説をものにできるのも、多くの人に親しまれ、頼りにされるのも、少しわかったような気がした。(2009年12月2日)

瀬戸内 寂聴(せとうちじゃくちょう) プロフィール

1922年(大正11)年、徳島生まれ。東京女子大学卒。61年『田村俊子』で田村俊子賞、63年『夏の終り』で女流文学賞を受賞。73年平泉中尊寺で得度。74年、京都・嵯峨野に寂庵を結ぶ。92(平成4)年『花に問え』で谷崎潤一郎賞、96年『白道』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。同年、「源氏物語」現代語訳(全10巻)刊行開始。2001年に『場所』で野間文芸賞を受賞。06年、イタリアの国際ノニーノ賞受賞。同年、文化勲章を受章。近著に『わたしの蜻蛉日記』がある。

|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|

Copyright©

2025

CaliberCast, Ltd All right reserved.