Noh Talk

Noh Talk

![]() 第2部 これから能が生き残るために

第2部 これから能が生き残るために

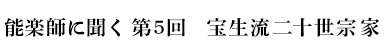

2019年4月 聞き手:大島衣恵(喜多流能楽師) 写真:大井成義

第2部 これから能が生き残るために

屈辱の初海外公演で学んだこと

大島 海外公演での海外の方の反応というのはいかがでしたか?

宝生 私の海外公演は2015年のミラノ万博がスタートです。当時は代演が多くて海外に行っている暇はないと思っていました。そんな折、某プロデューサーさんからお話をいただき、悩んだ末に一度くらい経験しておかなければと思い参加したのですが、これが大失敗でした。

さきほど申し上げた2点が関わってきます。1つが「目的を統一しなかったから破綻した」です。新旧の日本文化を並べて紹介するというカテゴリーがあったのですが、誰もキャプテンシーをとる人がいなかったんですね。何を伝えたいかという目的がなく進んでいたので、能の公演の時だけ「え、これ何やってるの?」という観客の雰囲気に包まれているのが分かったんです。その目線がずっと突き刺さっていて、あまりの屈辱に舞台の途中で涙が出てきました。準備をしてこうなったら理解できますが、何もできず、ただお能をやってくれと言われて舞ったのにこんな仕打ちを受けるなんて…と。能だけ持っていったところで何もできない。まずは目的をたて、キャプテンシーを持って1個のプログラムを作らなければと気がつきました。

2017年6月、日本とバチカンの国交樹立75周年を記念し、バチカンのカンチェレリア宮殿で催された宝生流唯一のキリスト教演目「復活のキリスト」。1957年、ドイツ人宣教師ヘルマン・ホイヴェルス原作、宝生流17世宗家 宝生九郎演出で創作された曲で長らく廃曲扱いとなっていたが、カトリック教会の本拠地で復曲された。シテのキリストを勤める宝生和英氏。

大島 そうだったんですね…。

宝生 もう1つは、プロデューサーさんのフィルターが入ってしまうと、我々の伝えたいことや方法が通りづらい、ということです。本当は能楽団体からもしっかり提案できるのに、1個フィルターが入ることで提案が弾かれるケースがありました。我々が何をしたいか、できることを伝えるコミュニケーションラインを持っていなければいけなかったんですね。

私は、特定の国で人脈・構成を作るため海外公演事業に取り組んでいます。一度ラインが切れてしまうと復活させるのは容易ではないので、日本での公演以上に失敗できません。我々の場合、「もう見に来ない」という人が増えてしまったら命とりとなります。そこで毎回ディレクターと話をしたり、別のアートディレクションの人達を招いて交渉の席を設けたりと、次のビジネスに繋げていく土台づくりが本当に勉強になっています。そして、失敗できない舞台を与えてもらうこと自体が、とてもありがたいです。

大島 きちんと足場を作るということですね。

宝生 はい。それと、私は外国人といって一括りにはしたくないと思っています。フランス人とイタリア人でも全然考え方が違います。私の中ではイタリア人以外の頭はありません。もし、他国公演のオーダーがあったら考えはしますけれど、不得手だと思っています。その代わり、イタリア人に関しては、いろんな側面から反応をみるなどしてフィードバックしているので情報は揃っていますよと、言えるかたちでありたいのです。

そうしていかないと、流儀による独自性が失われてしまうと思います。何となくまんべんなく回ったという実績ではなく、“この流儀はここの地域が強い”という方が面白いと思うんですよね。

大島 なるほど、新しい考え方ですね。でも各国にお友達ができたら興味がもてるかもしれない(笑)。日本では今、オリンピックに向けて盛り上がっています。海外の方もたくさん来られていると思いますが、そのあたりはいかがですか?

宝生 日本は劇場後進国です。海外へ行くと、劇場の勉強のために舞台を観に行きますが、外国人向けを見たいとは思わないんですよね。もちろん英語解説のサービスはありがたいですが、やたらインバウンド向け感を出されると、逆に引いてしまうんです。

来日される外国人で、日頃の日本人の生活が見たいという方は多いんですよね。ならば、能楽も日頃の姿を見てもらうことを大事にして、外国の方がいらしてもいいように定期能など日頃から準備をしなければいけない。“インバウンド向け”とカテゴライズしてしまうのはナンセンスじゃないかと思うんですね。

大島 日本人でも特別な企画会だけではなく、自然と足を運びたくなるような状況を目指さないといけない。観てくださる方にもそういう土壌が育めるよう、こちら側は努力しなければと、お話をうかがって思いました。

ゲームで得たスクラップ・アンド・ビルド精神

大島 主宰されていた「和の会」を一区切りつけられましたね。立ち上げ当初から10年でと決めてらしたそうですが、なぜでしょうか?

宝生和英氏が主宰を務め、 “体感する能”をテーマにさまざまなジャンルのアーティストとのコラボレーション企画などに取り組んできた「和の会」。2018年のグランドフィナーレでは、総勢7名の猩々が登場する特別演出にて「七人猩々」が公演され、華やかな最終回となった。

宝生 そうですね、やはり “慣れ” になってしまうんですよ。「和の会」も、実は毎年変えるぐらいの気持ちで取り組んでいましたが、それでも一緒に動く人が固定化してしまって…。新しいビジネスモデルを考えついても、そういう人達に気を遣ってできなくなってしまうこともありました。

人間一度フラットにする機会が必要だと思っています。例えゼロにしても、経験やノウハウは残り、コネクションも使えますから、100%ゼロではないという勇気をもって次のステップに進むことが大事だと思っているんですね。

私にこの感覚が備わったのは、実はネットゲームからなんです。高校生時代に「ラグナロクオンライン」というゲームをやっていたのですが、テストの状態で遊ばせてくれるベータ版というのがあったんです。ゲームによってはベータ版の情報はそのまま製品化されて持ち越されることがあるんですけども、「ラグナロク」は持ち越されなかった。その時私は「なぜ、今まで築いたものを手放なければならないのか、またゼロからだ」と思ったのですが、友人が「ゼロからじゃないだろ。手順やノウハウは残っているから、それを使えば今までできなかったこともできるんじゃないか」と言ってくれたんです。「あぁ確かにそうだな」と思い、ベータ版でのスキルを活かしながら違った視点や楽しみ方を見つけられたと実感しました。

大島 何からでも学んでいらっしゃるのですね(笑)。そういえば、私はまだ体験していないのですが、メガネ型ウェラブル端末の開発にも携わっていらっしゃると聞きしました。通常のメガネのようにかけて舞台を見ると、場面や登場人物の解説などがリアルタイムで表示されるという…。

宝生 取り組み自体は他の方が一歩早かったんですね。我々はエプソンではなく、ソニーのスマートアイグラスを使いました。正直、能楽師が企業とやりとりするのはとても大変でしたが、これもいい勉強になりました。

私もいろんな解説機を試しました。イヤホンガイドはせっかく謡を聞いているのに耳が塞がれているのがストレスで、情報の取捨選択がしづらいという欠点がありました。座席モニターは、気づいたら目線をモニターに落としていて舞台をまったく見ていなかったんです。これは改良の余地があると思い、さまざまな方法を考えました、骨伝導とか。ですが、権利の関係でオリジナルを作ることができないと分かったんです。

そこで、別の選択肢として選んだのがウェアラブルでした。ガジェット好きからするとまだ納得いかないところはありますが、新しい技術の情報をどんどんいただきながら、企業さんとは非常にフレシキブルな話をしています。私としてはもっとスマートに見せたいんですよね。ちょっとまだ大仰すぎて、オペレーションも少し複雑。将来的には自然にかけられるレベルにしたいと思っています。そのために試行錯誤していくのが面白いところです。本当はパーフェクトな状態になってから提案するのがサービスだと思っているので、今の状況はいいとは思えないんですが、偉そうなことを言えるような経営ではないので(笑)。ベータ版すらも利用するというのもひとつの方法かなと思っています。もちろん、他に面白い技術があるのであれば、そちらに移行する手もあります。常にチャレンジしたいですね。

大島 「より良いものを」と明確な目的を持っていらっしゃるからこそ、取捨選択ができるのですね。いろんな可能性があって、今後が楽しみです。

ソニー製のウェアラブルデバイス「スマートアイグラス」。大日本印刷と宝生会が共同で開発したARシステムにより、公演の内容に添った解説が表示される。

「スマートアイグラス」の表示イメージ。展開に添って登場人物や囃子方、地謡の説明、場面転換や動きの解説文が表示され、ストーリーが掴みやすい。実際の字幕は舞台とはかぶらない下方に表示され、観劇を妨げることもない。

無理に残すのではなく、結果残ればいい

大島 そういえば、昨年ご長男がお産まれになったそうで、おめでとうございます。今、1歳2カ月ぐらいですよね。

宝生 ありがとうございます、そうですね、はい。

大島 私の甥っ子もちょうど同じぐらいのが1人おりまして。しゃべりはじめぐらいでかわいい盛りだと思います。まだご自身は発展途上だというようなお話もありましたけれど、次の世代や子ども達に伝えるといったことで何かお考えはございますか?

宝生 まだ自分のことでいっぱいいっぱいで、伝えられるようなことはないのですが、失敗して転げまわり、なんとか形にするという過程を一緒に踏むことで、今までなかった発想が宝生会に生まれました。皆が動けることに、間接的であってもいい影響を与えられたらいいなと思っています。

子どもに関して…というのは本当にないんですよね。私が子どもの頃はちょうどバブルの全盛期で、毎年ファーストクラスの飛行機で海外へ行って、スイートルームに泊まってという生活をしていて、それが一生続くものだと思っていました。しかし、先代が倒れた瞬間にすべて消えていったんです。「あぁ、人生は本当に砂の城なんだ。どんな強固な城を築いても、砂だから消えちゃうものなんだな」としみじみ思い、 “何を残すか”ではなく “何が作れるか”だと意識しました。先ほどの話にもなりますが、1回フラットになっても、“作った”という経験や情報は残していけます。無理に残そうと思わなくても、結果的に残るもので十分だと思うのです。無用なプレッシャーをかけるぐらいだったら「わー、今の家元みたいにやりたい」と思ってもらえるくらいでいいかなと思っているんですね。それを見て、能楽師を目指すという人がでてきてもいいと思うし、むしろ、それぐらいの意気込みでやらないと家元をやっている意味もありません。

大島 ご自身の生い立ちからの哲学でもあったのですね。失敗から学んだり自分の糧にすることが、今の人は苦手なのかなと思うことがあります。それは、物事をどう捉えるかというところが弱いのが原因かもしれません。地方の学校に行かせてもらった時に先生方とお話をすると、心の問題が話に出てくることが多々あります。そんな時に、“能の果たす役割のひとつに心を鍛える”という考えはいいなと思いました。あと読者の方に何かメッセージはございますか?

宝生 メッセージ、私一番苦手です(笑)。そうですね…。正直、私は能を普及させようという気はないんですよね。“普及”は結果論の話です。能楽に価値ができたら自然と普及するものだと思っています。それより、どんな価値をつくるのかを大事にしていきたい。例えば、能楽鑑賞=週末に身構えて観に来るところから、金曜にフラッと来て観ていただけるようなスタイルが築けないかなとかですね。気分を落ち着かせるために、または1カ月、1週間分のフィードバックをする時間のためにという感じでライフスタイルに組み込むことはワークスタイルにも繋がっていきます。人気取りではなく、能楽が社会を変えたという実績を残したいんですね。

大島 「和の会」のファイナル公演で、能楽堂には美術館の絵をみるくらいの気軽さでどうぞ、というお話があったそうですが、能を観に行くことが非日常の方にとっては「そのくらいの心持ちでもいいんだ」と行きやすくなりそうですね。

宝生 そういう発想が出たのは、海外の人が美術館を活用する方法が似ていると思ったからです。しかし、未だに日本では美術館文化が根付いていない。もちろんそうでない方もいらっしゃるとは思いますが、企画展にしか人が集まらない…。大多数の人達は、美術館も企画展以外興味をもっていないというのは少し残念なことだと思います。

あと、神社仏閣の本来の役割も考えるべきです。そもそも、劇場=公演を観るための場所、イベントをやるだけの場所とするのはもったいない話です。フィンランドの石の教会なんかは、信仰の場でありながらランドマーク的存在を果たしています。能楽堂でも、神聖な空気が味わえるとか、神社仏閣を兼用するような価値が生み出せる場所だと謳えるはずです。今後劇場は減っていくだけだと思っているので、どこかで歯止めをかけて、こういうやり方でも生き残れるという前例をつくらないといけない。それは次世代の我々がやらなければいけないことだと思っています。

能の行く末のためにも、先人の教えを疑え

宝生 私は現代能楽がこうなった原因は明治時代にあると思っているんです。その理由のひとつが、オペラを見習ったこと。エンターテインメントである近代のオペラ座の公演と能楽とは目的が違います。また、オペラは何千という人に耐えられるように作っているものに対して、我々は500、600人に対してのものとして作っていてそもそもが異なるのです。

大島 たしかに能楽堂というスタイルというのは、明治まではなかったですからね。

宝生 そうなんですよ。さらに、時代ごと、または為政者が変わるたびイノベーションしつづけていたのを、イノベーションしなくなったのは昭和ぐらいからです。

私は、先人の教えをそのまま盲信してしまうことがなにより先人に対して失礼だと思っているんですね。教えというものは、一度疑うことではじめて生きたものになる。これは、カバラ学でも言われていることで、神は本当にいるのかと疑うことで、はじめて宗教は生きたものになります。ちょっと話が脱線しましたけども、先人がやってきたことは本当に正しかったのかと真摯に考えることが最大のリスペクトのはずです。それを「この人がこう言ったから」という教えにすることは一番の侮辱です。“野口謡が宝生だ”と言われた時代がありますが、幽玄の芸風で名人と謳われた野口兼資さん(宝生流シテ方能楽師/1879—1953年)が築き上げたものに対して、「なぜ築きあげることができたのか、果たしてそれがすべてなのか」と考えてはじめて答えが出るはずなんです。彼だって、最初から難声による謡を目指したわけではなくて、喉を壊したことが1つの転機となったのです。だからといって、喉のいい人が声を壊すというのは間違いなんです。

大島 先ほどのお話しにあった、言葉の裏側にあるものや、本当に伝えたいだろうことを思う、ということにも繋がるのではと思いました。

宝生 東京オリンピックの開閉会式の演出総合統括に、野村萬斎さんが就任されて、能楽界は盛り上がっています。ただ、みんながみんな応援することでいいものが作れるかは別の話です。考え方が違う個の集まりなのですから、納得するところは協力していくというスタイルが大事なのかな、と思います。ヒーローをつくるならばそのアンチが必要で、太陽があるなら月も絶対あるべきなんです。

五流すべてが無事に越えられる時代ではなくなってくると思います。うちも含めて、ふるいにかけられると思っていた方がいいです、間違いなく。例えば、代理店さんと組むとしても、代理店さんはプロですが、エンターテインメントのプロであって能楽のプロではないんですね。だから彼らとも対等に話ができるように、こちら側もきちんと勉強しておかなければなりません。全く情報を遮断して熟成させるか、いろんなものを採り入れて砂金を採るかのどちらかだと思います。

大島 それは誰にでもできることではありませんね。

宝生 最終的な責任はやはり家元が負わねばなりません。場合によって、自分の身を滅ぼす可能性があっても、です。その点、喜多流さんはしっかりまとまってらっしゃると思いますが。

大島 私が言えることでは…(笑)。宝生さんとはまた状況が違いますが、「頑張らないと」とは思っております。

宝生 私は今、金剛流の若宗家、金剛龍謹さんと協定を結んでいるんですよ。これまでも流儀間で協定を結ぶことはありました。最終的には、対観世さんなんて構図ができたら面白いなと思います。

大島 なるほど。密かな野望ですね。(笑)

宝生 もちろん、仲が悪いわけというわけではなくて「切磋琢磨」という要素もないといけない。そんな構想を周囲が面白がってくださったらいいなと思います。そもそも私は負けず嫌いなんです。そしてジャイアントキリング(番狂わせ)が好きです。トップクラスに肩を並べられたらとは思いますが、そのためにも準備や冷静に物事を見る目が必要だと思っています。

大島 大御所の方々に対しても、反骨精神をもちつつ教えを乞う…。どん欲なハングリー精神、大変に面白いんじゃないかと。

宝生 人を蹴落とさない程度だったらいいのかな、と思っています。(笑)

大島 そうですね(笑)。いろいろなお話がうかがえて、刺激をいただきつつ大変勉強になりました。ありがとうございました。(第2部 終)

宝生流二十世宗家 宝生和英(ほうしょう かずふさ)

1986年、室町時代より続く能楽の名門、宝生家に生まれる。1991年「西王母」子方で初舞台。2008年、東京藝術大学音楽学部邦楽科を卒業後、同年4月に宗家を継承。10月には、自身の能楽に対する想いに賛同した有志達と「和の会」を発足し、2018年にグランドフィナーレを迎えるまで主宰した。伝統的な演出に重きをおく一方で、異業種とのコラボレーション企画などに取り組み、能楽の新たな価値の創造を模索するためマネジメント・経営業務も精力的に行う。国内はもちろん、イタリアを中心とした海外文化活動にも力を入れている。

インタビュアー:喜多流能楽師 大島衣恵(おおしま きぬえ)

喜多流シテ方。能楽協会会員。エリザベト音楽大学非常勤講師。1974年、東京生まれ。2歳の時に広島県福山市へ転居。同年、「鞍馬天狗」の稚児で初舞台。祖父久見(能大島家三代目)、父政允(四代目)に師事。1998年より、喜多流では初の女性能楽師として舞台活動を行う。以降、海外公演にも参加し、2010年財団法人広島国際文化財団より「国際交流奨励賞」、2018年ひろしま文化振興財団より広島文化賞受賞。